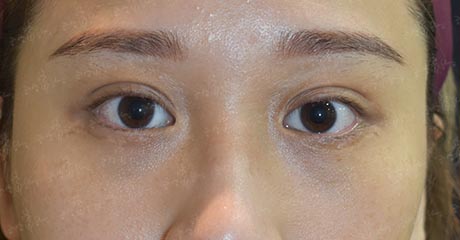

#縫/割/微調雙眼皮

自信亮麗眼神 精緻美瞳!

眼睛是靈魂之窗,決定了整張臉的精緻度,大小眼、泡泡眼,都是一般人常見的眼型,許多人都想要擁有一雙迷人的電眼,除了透過雙眼皮貼作出暫時性

的效果以外,現代人對於整形手術的接受度也逐漸提高,而隨著日韓女星的審美潮流,

也有許多在醫美診所諮詢眼整形的患者,以女神同款雙眼皮為目標;然而雙眼皮類型適合所有人嗎?又有哪些差異呢?

什麼雙眼皮手術

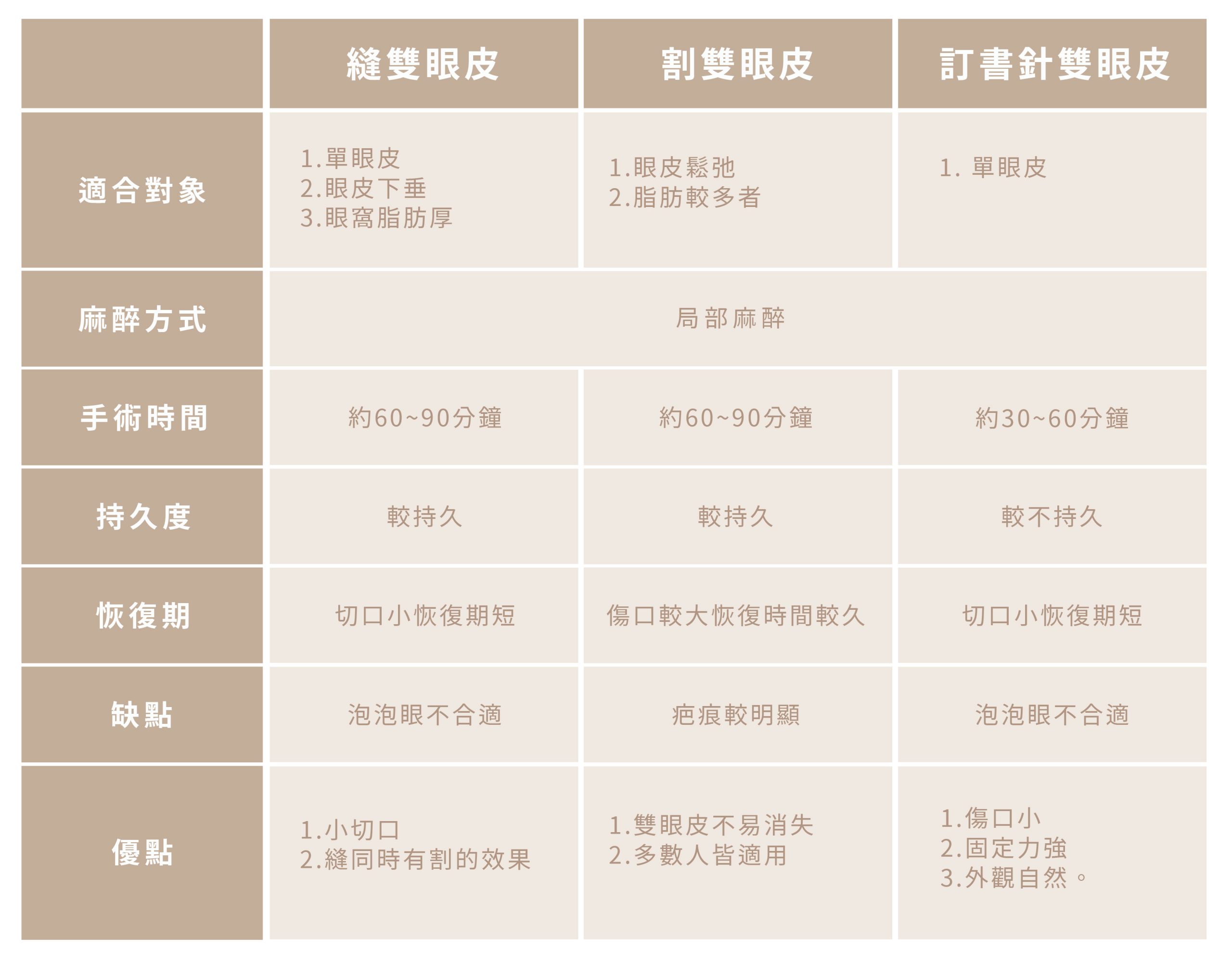

雙眼皮手術(upper blehparoplasty)方法可分兩大類-縫合或切割,至於那一種方法較為適合,必須依患者本身眼皮的鬆弛度、眼皮下垂程度、脂肪多寡以及

眉毛與眼睛間的距離來決定。兩種方法之持久性略有差異,重要的是,必須排除先天性或病態性的眼瞼下垂,如是提眼瞼肌無力(ptosis)的患者,

在做雙眼皮手術前,則需先在提眼瞼肌處做縮短或吊高的處理,以避免手術後有大小眼的問題發生。

割雙眼皮手術是以切割的方式,藉由眼皮上的切口切除多餘皮膚或移除多餘眼皮脂肪,調整眼形,雖然會留下疤痕,但是維持時間長久,

可以改善較多的眼皮問題。

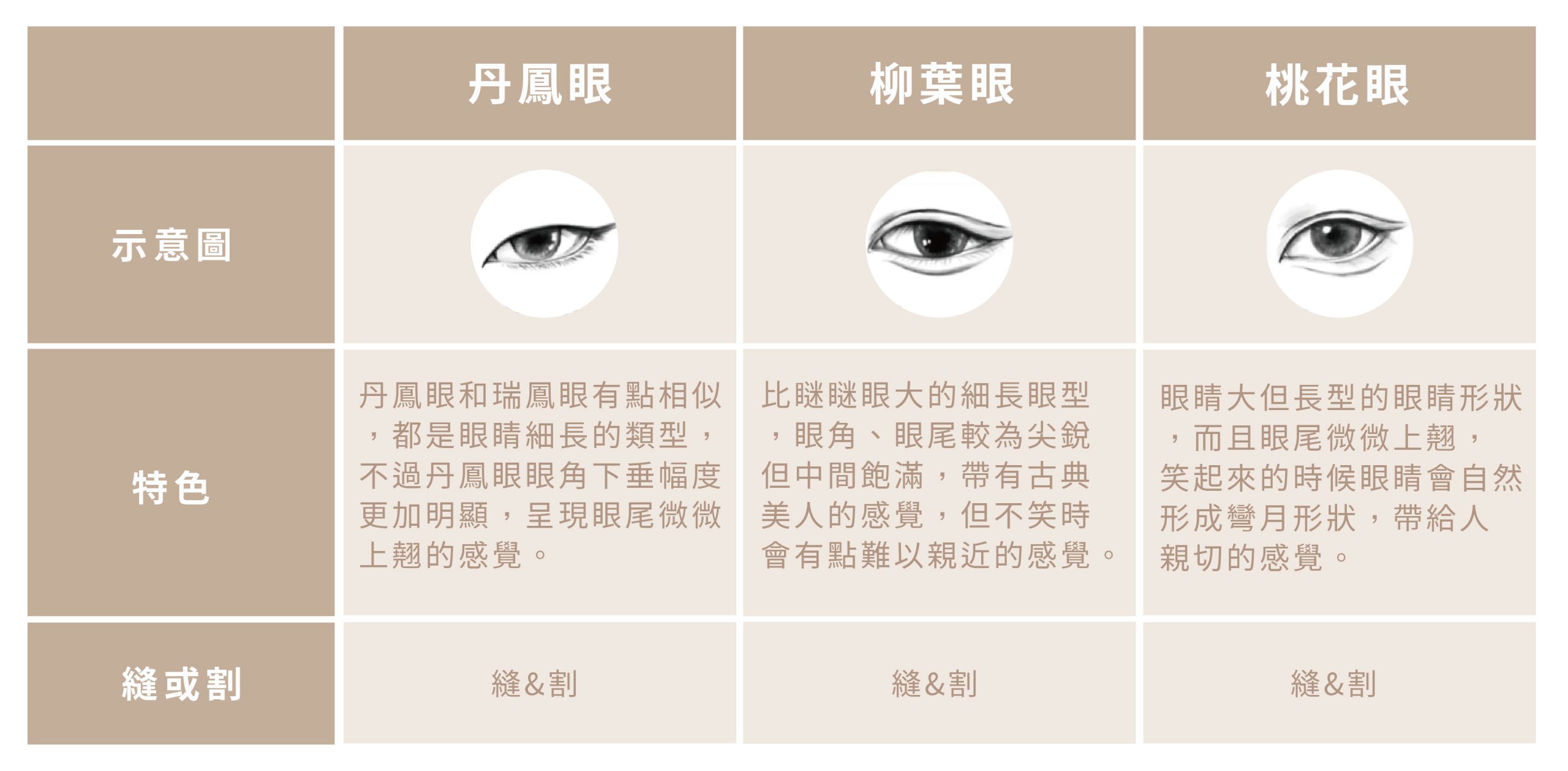

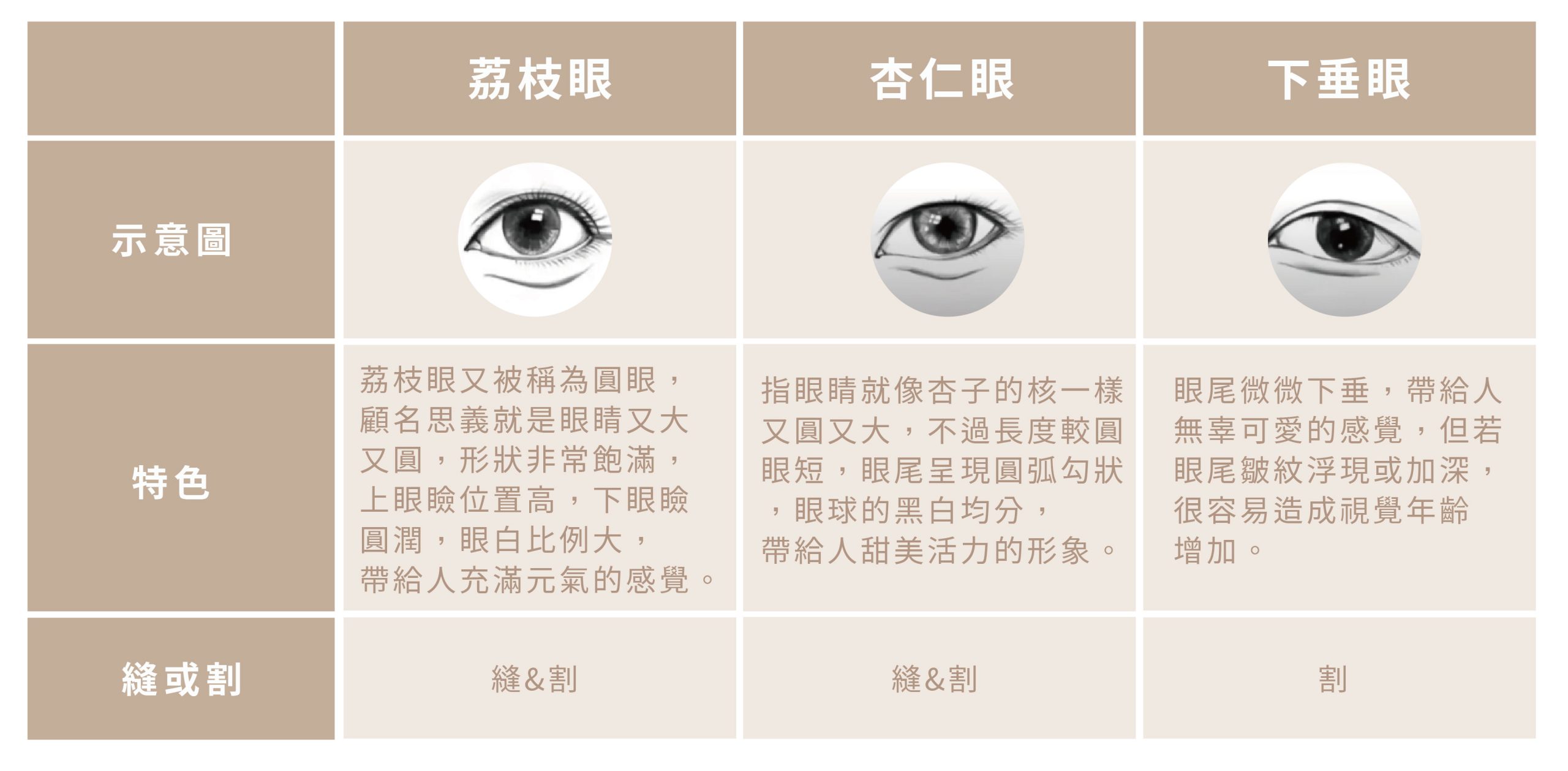

6種眼型一次看!哪個適合哪個

合併手術改善眼疲態?

♦合併「開眼頭」手術:

開眼頭的方法有很多種,舊的手術方式包括在眼頭處做單純一字型切開或W型切開或是採V-Y切開法,這方式容易在眼頭留下明顯的疤痕。

另外一種手術時採用不易留疤之手術切口,於眼角及眼瞼下緣做橫向切開。在避開容易留疤部位的同時,並分兩步驟處理眼輪匝肌及覆蓋眼角的皮膚,

才能將眼角的張力降至最低,因而改善了傳統開眼頭手術容易留疤的缺點。

♦合併「眼窩補脂」手術:

適用於同時合併有「眼窩凹陷」的民眾。眼窩的脂肪組織萎縮容易使眼神看起來空洞疲憊,而眼窩脂肪與身體其他脂肪不同,往往不容易「增胖」,

反而容易隨著時間萎縮或下垂。填補眼窩凹陷除了玻尿酸填補外,還可以透過自體脂肪填補。

♦合併「開眼尾」手術:

開眼尾手術(外眼角延長術)是一種針對外眼角進行微創切口的眼部整形手術,在延長眼尾線條,使眼睛看起來更大、更修長。這項手術適合眼型較短、

眼尾下垂或希望改善眼睛形狀的患者。透過精細的技術,開眼尾手術能有效提升眼部的立體感,讓面部五官更加協調,眼神更加有神。

♦合併「提眼肌」手術:

一般正常眼睛的上眼皮(眼瞼)會蓋住瞳孔上緣1mm左右,若是覆蓋2–3mm以上,或是只露出瞳孔1/3、甚至1/2,即是「提眼肌無力(眼瞼下垂)」,

除了容易給人沒精神的感覺,覆蓋超過4mm亦有遮蔽視線的問題,長期下來恐引起弱視、疲勞、頸椎痠痛等生活障礙,也會造成臉部外觀的不協調感,

這時就必須搭配調整提眼肌,除了可讓兩側雙眼皮對稱之外,也可使兩眼瞳孔正常露出。

割雙眼皮 vs 縫雙眼皮 vs 訂書針雙眼皮,哪個更適合你?

術前注意事項

轉位=現有脂肪回填,所以不會完全填平凹陷。

兩周內盡量勿戴隱形眼鏡,避免情緒激動,過度仰頭,低頭(甚至低於心臟)、抬重物

術後一周冰敷手術部位,每天4-6次每次15分鐘隔30分鐘,可減少出血及腫脹感。

眼袋手術術後眼下會貼上膚色膠帶固定3天,以防壓迫傷口充血腫脹。

術後會感到眼睛容易流淚,刺激充血,影像變形模糊、複視、無法對焦等, 一般為正常的現象。脂肪回推眼眶可能造成眼球推擠及組織腫脹的現象即會感到壓力較高眼球不適、頭痛或頭暈、嘔吐等,可觀察幾天即可。

- 傷口未拆線前避免碰水(洗臉暫以擦拭方式),若不小心弄溼盡速擦乾,保持傷口乾燥。

- 術後完一個月內有可能因為兩眼腫脹的程度不一,皺折不一樣大,這時仍未穩定請不用擔心。

- 可使用保養品但避開手術部位,彩妝保養品於拆線後3天視情況使用。

- 兩週內儘量勿戴隱形眼鏡,避免情緒激動,過度仰頭、低頭(甚至低於心臟)、抬重物、用力上廁所等動作為避免傷口腫脹出血。

- 一個月內禁止做揉眼睛的動作及重訓。

- 禁食刺激性食物:煙,酒,咖啡,辣椒,濃茶,睡前少喝水及含水份多的水果避免水腫。

- 定時服藥,若本身有服用其他藥物需間隔2小時,術後一周避免服用促進循環的藥物及保健食品或減肥藥,這些都可能引響凝血功能或傷口癒合。

術後注意事項

- 傷口沖澡使用防水貼,洗完撕掉,再用棉棒擦乾傷口,少量薄塗藥膏,以紗布覆蓋傷口,膠帶可每天換位置以防過敏(只能使用診所準備的物品)。拆線前勿泡湯、泡澡,請保持傷口乾燥。

- 前三天不脫塑身衣,第四天起開始換藥一天換藥一次直到拆線(如有組織液紗布泡濕就要換新)。

- 術後第一周冰敷,第二周熱敷並拉筋伸展,範圍為整個手術部位,一天4-6次每次15分鐘休息30分可幫助消腫鎮定及減輕疼痛。

- 拆線後開始按摩課程,並健身運動,可使肌膚柔軟有彈性,電波拉皮於三個月後。

- 抽脂部位瘀青腫脹現象約四~八周會自然逐漸代謝(術後每天擦瘀青藥膏),皮下血腫會有硬塊或皮膚不平整約三個月後會自然改善,局部皮膚麻木搔癢感,偶發肌腱刺激一般約六個月逐漸消失。

- 施作部位為腿部請睡前抬腿墊高。若施做部位為手請常高舉並運動關節指頭以降低腫脹。施作部位為腹部請保持抬頭挺胸勿壓摺再於術後一個月開始做仰臥起坐及下腹運動。

- 塑身衣第一週為24小時,第二週為12小時,第三週8小時,第四週4小時即可,一個月後無需再穿。*多穿無益正確穿著可減少水腫出血、皮膚鬆弛。

- 麻醉過後脫水體液喪失可能會引發姿勢性低血壓,頭暈想吐喘等症狀,宜臥床休息多補充水分即可改善。換脫塑身衣務必請在床上進行。

常見問題

糖尿病、乾眼症、甲狀腺疾患、眼球過於凸出的人不適合做雙眼皮手術。

眼皮脂肪厚的程度,每個人不同。若是真的很厚,還是割雙眼皮時做取脂肪,改善的程度會比較大。 若是還算輕微,在做縫雙眼皮時,做”小切口取脂肪”也是可以的。

雙眼皮手術是屬於眼外的手術,不會傷到眼球,一般不會對視力造成影響,但可能會因為術後的腫脹導致視力模糊,等到消腫後就會恢復正常了。

7天內不要碰水,一週後可以恢復正常洗臉。

只要好好照顧,疤痕會隨著時間慢慢淡化,確實做好術後照護與定期回診即可。

術後前三天用冰敷,減少水腫,三天以後用熱敷,加速血液循環及代謝,加速消腫。

- 依據衛部醫字第0000000000號、衛部醫字第0000000000號、衛部署醫字第0000000000號辦理;本宣傳名稱與仿單不同(部分為仿單核准適應症外的使用介紹,或口語化供民眾理解),僅供參考;正式療程/儀器名稱、效果等,任何療程均以醫師親自說明為準。

- 依衛部醫字第0000000000號辦理網頁中刊載之比較影像係為治療實績案例,並已事先取得該病人同意使用之治療前後比較影像,作為治療說明或衛生教育資料之輔助圖片、影音敘述。

- 【小提醒】 行政院衛生福利部2013/01/04公告:「『美容醫學』一般係指由專業醫師透過醫學技術,如:手術、藥物、醫療器械、生物科技材料等,執行具侵入性或低侵入性醫療技術來改善身體外觀,而『非以治療疾病為主要目的』」。 本資訊無法取代醫師親自關心您;若有副作用等使用問題,請洽醫師諮詢。

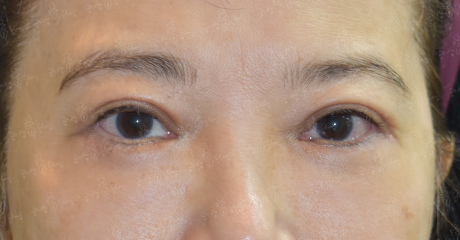

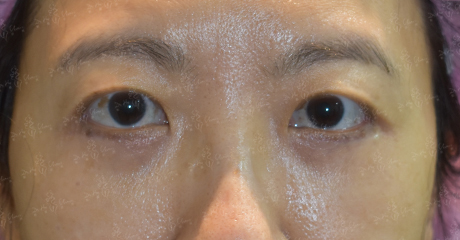

縫雙眼皮

動動手指,左右滑動

動動手指,左右滑動

動動手指,左右滑動

動動手指,左右滑動

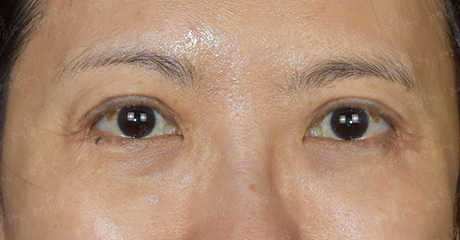

割雙眼皮

動動手指,左右滑動

動動手指,左右滑動

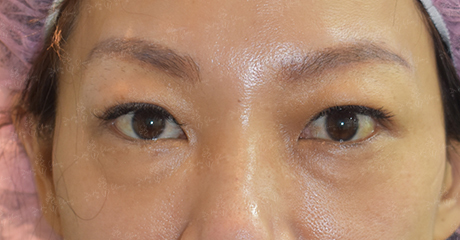

割雙眼皮+提眼瞼肌

動動手指,左右滑動

動動手指,左右滑動

動動手指,左右滑動

Case Story

美麗見證

2025/12/02

- 姐妹們,妳們懂那種感覺嗎?明明體重沒增加多少, 但照鏡子就是覺得自己哪裡「走鐘」了! 我的脂肪根本是報復性成長, 專挑最難瘦的地方住下來

2025/11/27

- 我的困擾很簡單,卻非常固執——無論我怎麼節食、怎麼運動, 體重數字或許會下降,但我的「蝴蝶袖」卻始終堅定地留在原地。 夏天穿短袖時,手臂總是看起來臃腫,讓我顯得虎背熊腰, 視覺體重遠大於實際體重。這讓我對自己的身材感到非常沮喪, 也因此錯過了許多想穿的漂亮衣服。

2025/11/26

- 我曾經以為,只要努力運動和控制飲食,就能擁有理想中的身材。 事實上,我的確成功瘦下了 6 公斤,但當體重計上的數字下降時, 我最在意的部位卻絲毫不為所動。我的手臂肉始終是垮垮的, 最惱人的是那兩塊無論怎麼減都消不掉的副乳!

2025/11/20

- 一直以來,我對自己的手臂都沒有什麼自信。即使身形不算胖, 但手臂卻異常粗壯,穿細肩帶或合身的短袖時,那一塊特別「卡」的肉 總是明顯到讓我拍照不敢放鬆。可是我自己最清楚,那種蝴蝶袖的厚重感, 是怎麼運動也練不掉的。

2025/11/18

- 老實說,我不是那種會一直盯著自己臉看的人。 但有一陣子,我在手機相簿裡越看越覺得奇怪: 怎麼笑起來法令紋那麼明顯? 還是我最近太累了?

2025/11/17

- 以前每次出門旅遊,朋友幫我拍照時,我總是下意識地 想把大腿和小腹藏起來。 雖然體重沒有太大問題,但每次看到照片裡 那段不上不下的腹部線條、以及大腿內側貼 在一起的樣子,就覺得整體比例不太美觀, 也越來越不敢穿短褲。

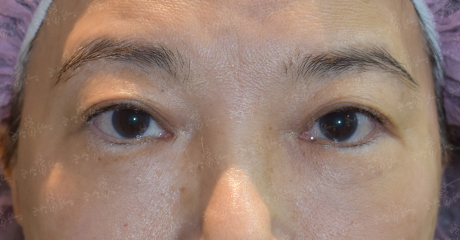

▲圖片經過當事人同意,並有簽訂肖像權同意書。

※術前狀態因人而異,須由專業醫師評估,術後成效會因個人狀況有所不同。

articles

醫師專欄

- 依據衛部醫字第0000000000號、衛部醫字第0000000000號、衛部署醫字第0000000000號辦理;本宣傳名稱與仿單不同(部分為仿單核准適應症外的使用介紹,或口語化供民眾理解),僅供參考;正式療程/儀器名稱、效果等,任何療程均以醫師親自說明為準。

- 依衛部醫字第0000000000號辦理網頁中刊載之比較影像係為治療實績案例,並已事先取得該病人同意使用之治療前後比較影像,作為治療說明或衛生教育資料之輔助圖片、影音敘述。

- 【小提醒】 行政院衛生福利部2013/01/04公告:「『美容醫學』一般係指由專業醫師透過醫學技術,如:手術、藥物、醫療器械、生物科技材料等,執行具侵入性或低侵入性醫療技術來改善身體外觀,而『非以治療疾病為主要目的』」。 本資訊無法取代醫師親自關心您;若有副作用等使用問題,請洽醫師諮詢。